おはようございます。

東京都内で行政書士事務所を営む倉橋 尚人と申します。

日本において少子高齢化が進み、亡くなるときに身寄りがいない高齢者が増えています。

法定相続人がいなかったり、相続人が全員相続放棄したりして遺産相続を受ける人がいない場合、遺された財産はどうなるのでしょうか。

相続する人がいない場合、その財産は国庫に帰属されることになりますが、お世話になった人に財産を譲ったり、福祉施設や公共施設に寄付することはできないのか。

今回は、相続人がいない場合の財産の行先や相続人がいない場合での手続きについて解説していきます。

少しでもこの記事がお役に立てれば幸いです。

相続人がいない状態(相続人不在)

人が死亡した場合、亡くなった人(被相続人)が保有していた財産は相続人に相続されることになります。

しかし近年では身寄りのない高齢者の方が亡くなった場合など、被相続人に相続人が一人もいないケースが増えています。

このように相続人が一人もいない状態のことを相続人不存在といいます。

相続人不存在の場合、被相続人が保有していた財産は国庫に帰属つまり国の財産に移ることになります。

最高裁判所の資料によると、2021年度に相続人不存在によって国庫に帰属した遺産の総額が647億円となりました。

相続人不存在になるケース

相続人不存在となるのは以下のようなケースです。

法定相続人がいない

相続人不存在としてもっとも典型的な例が、法定相続人がいないケースです。

法定相続人とは、被相続人の財産を相続する者として民法で定められています。

親族の構成にもよりますが、配偶者や子などは必ず法定相続人となり、配偶者や子がいない場合には親などの直系尊属が法定相続人となり、直系尊属もいなかった場合には兄弟姉妹が法定相続人になります。

被相続人が亡くなったときにはすでに両親、子や兄弟姉妹などがすべて亡くなっており法定相続人となる者が一人もケースで被相続人が高齢者である場合に多くみられます。

相続放棄で相続人がいない

法定相続人がいたとしても、法定相続人のすべてが相続放棄をした場合も相続人不存在となります。

相続放棄とは、法定相続人が被相続人の財産の相続を放棄することです。

相続をする場合、被相続人の預金や不動産、株式などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も承継する必要があり、プラスの財産があったとしてもマイナスの財産を引き継ぎたくないと考える場合などで相続権を放棄することができます。

相続放棄すると、法定相続人であったとしてもその相続については一切関与することはなくなり、法定相続人全員が相続を放棄した場合は法定相続人が一人もいない状態になるため、相続人不存在となります。

欠格・廃除により相続人がいない

法定相続人であっても相続をしない場合として、相続放棄以外に、欠格や排除というものがあります。

欠格とは、被相続人を殺害したり、被相続人を強迫して遺言をさせるような、相続に関する法律を犯すような行為をした者は法定相続人としての資格を失います。

また廃除とは、法定相続人が被相続人に対する虐待、重大な侮辱、著しい非行をした場合に、被相続人の意思によって、その法定相続人の資格を剥奪することをいいます。

欠格や廃除によって、法定相続人が一人もいなくなった場合は、やはり相続人不存在となります。

相続人不存在の場合の遺産の行方

相続人不存在の場合、被相続人の遺産はどうなるか確認します。

遺贈がある場合

被相続人が遺言書を遺しており、特定の者に対して遺産を贈与(遺贈)する旨が記載されている場合、遺産はその特定の者に帰属することになります。

遺贈を受ける者は個人でも法人でもよく、生前にお世話になった知人・友人やヘルパーなどに遺贈する場合もあれば、慈善団体などへの寄付として遺贈されるようなケースもあります。

特別縁故者がいる場合

特別縁故者とは、被相続人に法定相続人がいない場合に、被相続人と特別な縁があったことを理由に遺産を受け取る権利が発生する者のことです。

被相続人と生計を共にしていた、また特別に親しい間柄にあったなど、家庭裁判所によって相当の関係があると認められた場合に特別縁故者となります。

特別縁故者となると、遺産の全部または一部を受け取ることができますが、特別縁故者として財産分与を受けることを期待する場合には、相続財産清算人選任の申し立てなど、手続を自らで進める必要があります。

遺贈がなく、特別縁故者もいない場合

遺言による遺贈がなく、また特別縁故者もいない場合には、その遺産は国庫に帰属することになります。

なお特別縁故者がいた場合でも、その特別縁故者に対して遺産の一部分だけ受け取ることが認められる場合もあり、残った遺産についてはやはり国庫に帰属します。

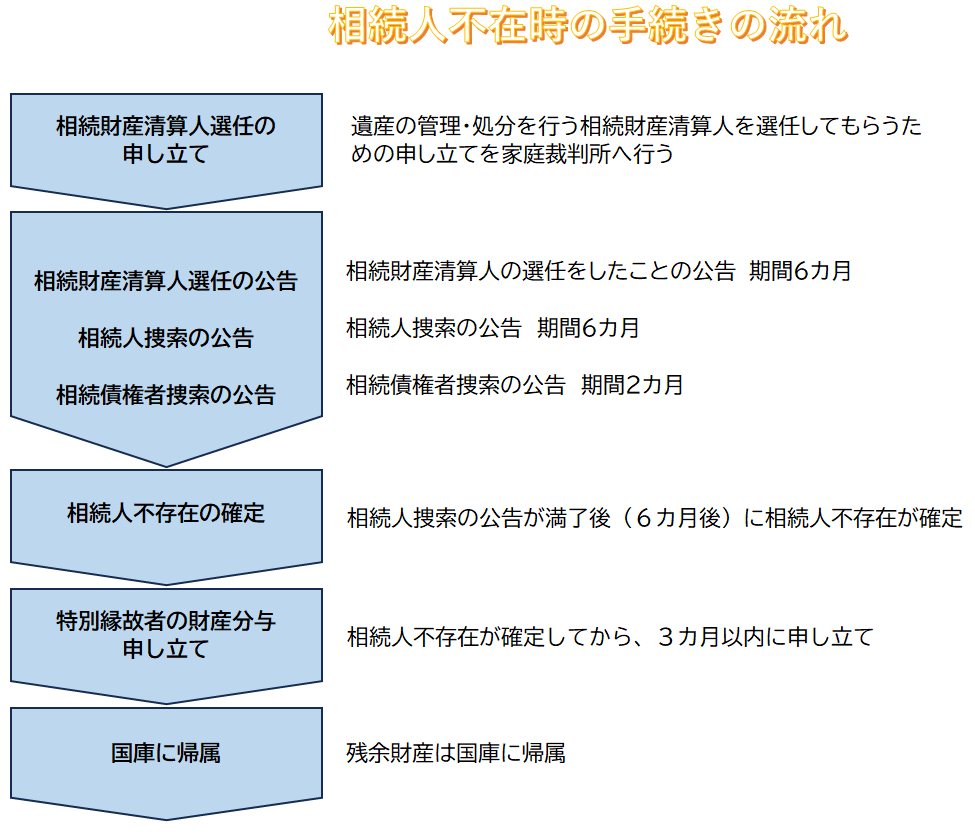

相続人不存在の場合の手続きの流れ

相続人不存在となった場合に行われる手続き確認します。

相続財産清算人の選任の申し立て

相続人がいない場合、利害関係人又は検察官が相続財産清算人の選任を家庭裁判所に申し立てます。

これにより選任される相続財産清算人は、遺産の管理・処分を行うことになります。

相続財産清算人の選任と相続人捜索の公告

家庭裁判所は、相続財産清算人の選任をしたこと及び、当該被相続人の相続人がいる場合には申し出るよう公告をします。

相続人捜索の公告は、6カ月以上の期間を定めます。

この期間内に相続人が申し出た場合には、遺産は相続人に承継され相続財産清算の手続は終了することになります。

債権申出の公告

家庭裁判所は、上記公告に加え、当該被相続人に対する債権者や受遺者がいる場合には届け出るよう公告します。

この届出については2カ月以上の期間が定められます。

期間満了後、届け出られた債権者と受遺者に対して、遺産から弁済がなされます。

この弁済で遺産がすべてなくなった場合は、相続財産清算手続は終了します。

相続人不存在の確定

相続人捜索の公告期間が満了し相続人が申し出なかった場合、相続人不存在が確定します。

確定までの期間は最短で6カ月です。

2023年4月に法改正が施行される以前は、相続人不存在確定までの公告手続きを段階的に実施することになっていたため、確定までに10カ月以上かかっていました。

法改正によって公告を同時期に行うことができるようになり、公告期間が短縮されました。

特別縁故者への財産分与の申立て

特別縁故者を主張する者は相続人不存在が確定してから、3カ月以内に財産分与の申し立てをする必要があります。

家庭裁判所は、審判を経て、特別縁故者に対して財産を分与するか否か、分与する場合には財産の額などを判断します。

財産分与の審判が確定すると、相続財産清算人は特別縁故者に対して財産を分与します。

残った財産は国庫に帰属

最後に、相続財産清算人は、報酬付与の申立を行い、家庭裁判所が決定した報酬を受け取ります。

それでもなお残余財産があった場合、相続財産清算人は国庫に帰属させる手続きを行います。

相続人不存在で財産に不動産がある場合

相続人不存在による不動産の登記(所有権登記名義人氏名変更)

相続人不存在の場合、相続財産は自動的に法人化することになっており、その法人を相続財産法人といいます。

そのため相続財産清算人が選任され、遺産の中に不動産が含まれるときは、その不動産登記の名義人を相続財産法人に変更する必要があります。

不動産を売却し、金銭で国庫に納める

遺産を国庫に帰属させる場合、不動産のままで国庫に帰属させることはできません。

そのため相続財産清算人は、その不動産を売却して金銭に変え、金銭を国庫に納めることになります。

共有者がいる場合には、他の共有者への持分移転登記が必要

不動産に共有者がいる場合、その不動産については国庫に帰属することなく、その共有者にすべて持分が帰属することになります。

そのため、他の共有者への持分移転登記が必要になります。

相続人がいないときは遺言書を残す

すでに相続人がいないことが分かっているのであれば遺言書を残すことが大切です。

遺言書を作成するメリット

もし自分に相続人となる人がいない場合、何もしないでいると遺産はそのまま国庫に帰属してしまいます。

もし国庫に帰属させるのではなく、遺産を有効活用したいと考える場合には、遺言書を作成しておけば安心です。

生前にお世話になった人に遺贈することで恩返しをすることもできますし、慈善団体への寄付として遺贈をすることで社会貢献もすることができます。

遺言執行者も決めておく

遺言書を作成した場合には、その中で遺言執行者を決めておくことも大切です。

遺言執行者がいれば、遺言書の内容をそのまま執行してもらうことができます。

遺言執行者には特段資格は必要ないので、自身で自由に選ぶことができます。

ただし、遺言執行者に指名された者はそれを断ることもできますし、執行するのにも専門的な知識も必要になるので、専門家を予め指名しておくケースが多くなります。

まとめ

今回は相続人不存在の場合について解説しました。

相続人不存在の場合の遺産の行方、手続きを紹介しました。

相続人がいなければ、遺産は基本的に国庫に帰属することになります。

一生をかけて積み上げた財産を、ご自身の意思に基づいて有効活用できるよう遺言書を作成することです。

相続人不在時や遺言書作成についても、不安な点や疑問点があれば法律専門家へ相談することが重要です。

豊富な知識や経験から、状況にあった的確なアドバイスを得ることができます。

事前に予防措置を講じることが、揉め事を避けるために何より重要です。

↓↓↓個別のご相談はこちら

コメント