おはようございます。

東京都内で行政書士事務所を営む倉橋 尚人と申します。

離婚をしたとしても親子関係は継続され、子には相続権が認められます。

遺産相続においては、離婚した配偶者の子にも相続権があるため、離婚をしたとしても前妻の子の居場所を調べて遺産分割協議に参加させなければなりません。

今回は、前妻の子に死亡を知らせないことのリスクや、前妻の子の居場所を調べる方法などを解説していきます。

少しでもこの記事がお役に立てれば幸いです。

前妻の子にも相続権はある

子のいる夫婦が離婚した場合、子の親権は、現在の法律において父母のいずれかが持つことになります。

夫婦の離婚によって母親が親権を持った場合でも、親権を持っていない父親と子の間の親子関係が消えることはありません。

そのため、父親が再婚し後妻との間に子ができたあとに亡くなったとしても、前妻の子は相続権を持っています。

前妻の子と後妻の子の相続分は同等

子が複数いる場合、子の相続分は全員同じになります。

前妻の子であるか、後妻の子であるかによる相続分の違いはありません。

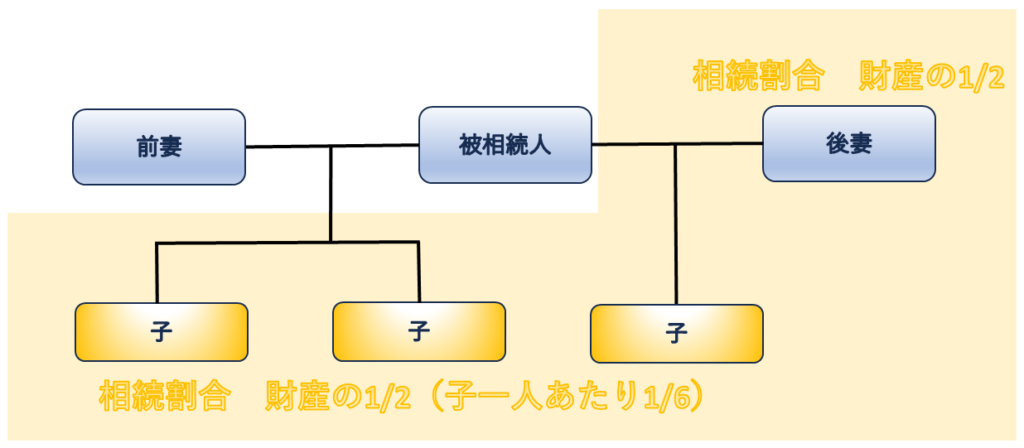

たとえば、父親が亡くなり、前妻との間に2人、後妻との間に1人の子がいるようなケースで解説します。

まず後妻には2分の1相続分となり、子の相続分は全員分で2分の1になります。

子は、この2分の1の相続分を人数で均等割りすることになり、子1人あたり2分の1×3分の1=6分の1の相続分があることになります。

前妻の子にも遺留分がある

父親が後妻と後妻の子に財産のすべてを渡し、前妻の子には一切相続をさせないような遺言書を作成して亡くなった場合、遺言書によって前妻の子は財産をもらえないことになります。

しかし前妻の子にも遺留分が認められます。

遺留分とは法定相続人に最低限保障される遺産取得分を指し、この権利は遺言書によっても奪うことはできません。

-1024x506.png)

先ほどの図解で紹介した事例で、父親が後妻と後妻の子にすべての財産を遺す内容の遺言書を作成したとします。

この遺言書によって、前妻の子は財産を取得できません。

しかし遺留分があるため、後妻や後妻の子に対して侵害された遺留分相当の金銭を支払ってほしいという遺留分侵害額請求をすることができます。

遺留分の割合は父母や祖父母などの直系尊属のみが相続人の場合は3分の1、それ以外の場合は2分の1と定められています。

各人の遺留分は、この割合に各人の法定相続分を乗じた割合になります。

このケースでは、後妻の子1人と前妻の子2人の遺留分割合は、1人あたり、2分の1×6分の1=12分の1となります。

遺留分は、特定の相続人に最低限保障された権利ですので、遺言書などで遺留分侵害があった場合、遺留分侵害額請求をされることは十分考えられます。

前妻の子に親が亡くなったことを知らせない場合のリスク

前妻の子がいる場合、前妻の子も相続人であるため、必ず父親が死亡した事実を知らせて、遺産分割協議に参加させる必要があります。

前妻の子に知らせずに相続手続きをしようとしても手続きは全く進まないため、注意が必要です。

前妻の子の父親の死亡認知

後妻もしくは後妻の子が、父親が亡くなったことを前妻の子に連絡しなかった場合、ほかの第三者などが連絡をしない限り、前妻の子が父親の死亡の事実を知ることはまずないと考えられます。

もっとも父親が法務局において自筆証書遺言の保管制度を利用していた場合、前妻の子に通知が行く場合があります。

父親の死後、後妻もしくは後妻の子が自筆証書遺言の閲覧を行った場合、法務局からほかのすべての相続人に対し遺言書が保管されている旨の通知がなされます。

その通知により、前妻の子は、父親が死んだことを知る可能性があります。

遺産分割協議は相続人全員の参加が必須

前妻の子に父親が亡くなったことを知らせない行為には何のメリットもありません。

父親の遺産を分けるためには、すべての相続人が参加したうえで、遺産分割協議を行わなければなりません。

仮に前妻の子を除外し、後妻と後妻の子だけで遺産分割協議を行ったとしても、その遺産分割協議は無効です。

不動産の相続登記申請や預貯金の相続手続きが滞る

不動産登記や預貯金の解約を行う際の必要書類の一つとして戸籍があります。

戸籍を見れば、前妻の子が相続人であることは明らかで、前妻の子に手続きに協力してもらうことは必要不可欠となります。

前妻の子の居場所がわからない場合の探し方

後妻や後妻の子が前妻の子と交流がない場合、前妻の子の居場所がわからないことも少なくありません。

居場所が分からないときの調べ方を確認します。

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等を調べる

被相続人(亡くなった人)の出生から死亡までの戸籍一式を役所から取り寄せて調べると、そのどこかに前妻の子が出生したことや、前妻の子が結婚したことなどの事実が記載されています。

戸籍には、現在の戸籍、改製原戸籍、除籍などの種類があります。

前妻の子の現在の本籍地を調べる

亡くなった人の戸籍一式を取得する過程で判明した、前妻の子の氏名や転籍先の情報をもとに、前妻の子の戸籍謄本などを取り寄せます。

前妻の子の現在の本籍地を調べることができます。

戸籍の附票を取得して現在の住所地を確認する

前妻の子の現在の本籍地が判明すれば、そこで戸籍の附票を取得することができます。

戸籍の附票があれば、新しく本籍を定めてから現在に至るまでの住所の変遷を確認することができます。

前妻の子の居場所がわかったあとの相続手続きの進め方

前妻の子の居場所がわかり連絡がとれたあと、前妻の子とできる限り穏便に話し合いを進めるためのポイントを確認します。

遺言書がある場合は、その内容を伝える

父親が遺言書を遺していた場合、その内容に従って遺産を分けることになります。

そのため前妻の子にも遺言書の内容を伝えて、遺言書どおりに遺産を分けることを伝えます。

もし前妻の子が遺言書の内容に納得しない場合や、前妻の子から遺留分侵害額請求がなされるのであれば、法律専門家へ相談することが重要です。

遺産分割協議を行う旨の連絡をする

もし遺言書がない場合には、遺産分割協議を行う旨を前妻の子に連絡します。

前妻の子に対して、相続放棄を求めたり、自分に権利を譲ってほしい旨を伝えたりすることは、前妻の子の反発を招く可能性がありますので、避けるべきです。

あくまでも前妻の子の相続権を尊重する姿勢を貫くのが得策です。

遺産分割協議を実施する

前妻の子の理解が得られたら、実際に遺産分割協議を行い、相続人の間で希望条件のすり合わせを行います。

話し合いを行う方法に決まりはなく、対面、メールやビデオ会議などでも可能です。

前妻の子の居場所が結局わからない場合の対処法

もし戸籍の調査や、手がかりを頼りに調査を行っても前妻の子の居場所が判明しなかった場合、前妻の子が死亡しているという情報がない限り、前妻の子に不在者財産管理人という者を選任したうえで、遺産分割協議を進める必要があります。

不在者財産管理人の選任は、必要な書類をそろえたうえで、書面で家庭裁判所に申立てを行う必要があります。

まとめ

前妻との子の居場所が分からないときの相続手続きについて解説をしました。

前妻の子がいる場合は必ず遺産分割協議に参加させなければなりません。

前妻の子との相続手続きにおいて、トラブルに発展することも多く慎重に進めるべきです。

少しでも不安な点や疑問点があれば法律専門家へ相談することが重要です。

豊富な知識や経験から、状況にあった的確なアドバイスを得ることができます。

事前の予防措置が、揉め事を避けるために何より重要です。

↓↓↓個別のご相談はこちら

コメント